油温を…

・舗装路を普通に走っている分には特に気にしていなかったのですが

山を1速〜2速でトロトロ走ると(というより「這う」)結構エンジンが熱を持ってかわいそうな感じです。

・いや、川崎重工さんはちゃんとテストされているのでしょうから気にすることはないのでしょう。

・とはいうものの小心者の私は気になって仕方ありません、そこで測ってみることにしました。

・「油温」をどこで測るか考えます。

1.ドレンボルトに云々→怖い

2.ヘッドやギアへのオイルライン

3.オイルクーラ取付け部

・1はさすがにまずいので敬遠して、今回は3を採用します。

まともな写真が無いのですが矢印の所ですね。

・この部分はご存知のとおり内部にオイルラインがあり

取付け部分は「盲腸(by師匠)」の状態になっています。

そこに「栓」がしてあります。

・この「盲腸」部分で油温らしき物を測ってみましょう。

センサーを作ります。

・「栓」を加工したいところですが中心部にレンチが入らないとまずいので別のボルトを加工します。

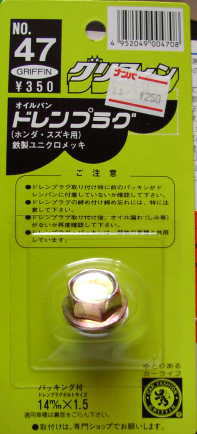

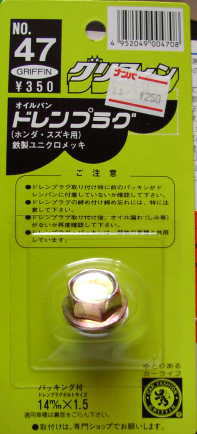

・車のドレンボルトを使います。

・ボルト1本が250円は高いですがすぐ買えるのがメリットです。(アルミのパッキンもついています。)

14mmの1.5mmピッチなら何でも良いのですが...

・ボール盤が無いので電動ドリルを使って穴をあけます。

穴がズレているのはご愛嬌。

手前が温度センサー”LM35D”

・穴の中にセンサーをセットして、エポキシ接着剤(240円)で固めます。(エポキシしか知らんのかいな…)

センサーの足を180度曲げてセット。

・センサーは樹脂のパッケージですから熱伝導は良くありません。

データシートにも「足から熱が良く伝わります。」

とありますのでセンサーの足を突き出した形にします。

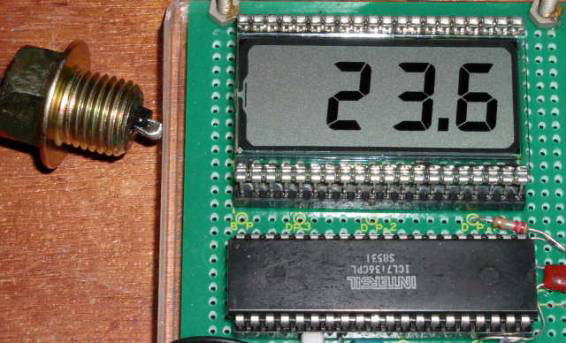

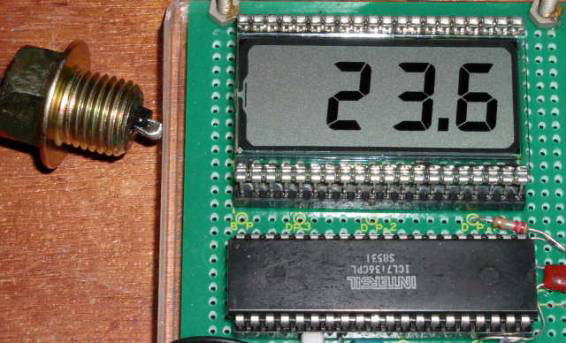

・表示は15年程前に作った秋月のデジタル電圧計です。

一応テスト(気温を表示中)

電圧計は以前にも同じようなことに使ったことがあるので、ケースの中にセンサー用の電池も収めてあります。

取付け

上側の「栓」と交換します。

(しかし、汚いバイク)

・配線のとりまわしは気をつけないと木などに引掛けてしまいます。(気をつけていませんが)

・表示はハンドルバーにガムテープで貼り付けます。(仮付けですから…)

実際に走ってみましょう。

・こんな事になりました。

(例によっていいかげんな取付け方)今度は全部キレイ作り直そう…

わかった事

・一速でトロトロ走っているとさすがに温度は上がります。

上の写真を撮った後106℃まであがりました。(そこでテストをやめて舗装路に移動)

・一般道を車といっしょに走っていると85〜95℃で落ち着きます。

・気温20度位でこれですから、30数度の真夏はどうなのでしょう?

やはりオイルクーラが必要かも、今から検討しましょうか。

・気付いたことがあればまた記入します。

・てな事を書いてましたら師匠から「120℃までならオイルの成分は分解しない、130℃になると×」

とのお言葉が…

・ううむ、ヘッド回りに行く前が90℃としてもヘッドはきっと熱いんだろうな

大丈夫といわれてもやっぱりかわいそうな状態なのかも。(←気にし過ぎだって。)

・ちゃんと「油温」が測れているのか?というのは悩むところです。

センサーにはオイルだけでなくセットされているドレンボルトを通じてケースカバーの熱も伝わってきます。

(逆にオイルの温度が逃げることもあるでしょう)。

・しかし、センサーの主な部分はオイルの中にあるので

オイルが循環している限り(エンジンがかかっているあいだ)はそれなりの温度が測れていると思われます。

・センサーであるLM35Dは100℃までが測定範囲ですが、とりあえず測れています。

手持ちの部品でとりあえず作ったのですから、しかたありません。

・今の秋月通商のDVMは基板が小さくなっていますので、スピードメータの手前に収まるのではないでしょうか。

また、ICセンサ(〜100℃)とダイオードセンサ(〜150℃)のついたキットでも2000円ですから

ちゃんと作るならこれが手軽でしょう。

(熱電対までは必要無いでしょう)

・熱帯魚の水槽用のサーミスタ温度計もありましたが、100℃を超えるとどんな表示になるのでしょう?

単価も低い(980円だったかな)ので試してみてもいいかも。

・デジタルにこだわらなければ(本来、私はアナログメータが好き)

ラジケータで表示(手軽だが目盛りをどうするか)、LEDでバーグラフ表示。

・シンプルにアラーム表示や警告音ということもできるでしょう。

・また、V-F変換をしてやればスピードメータに油温を表示させることもできるのでは?

・バイク用や車用のものは高価(もちろん完成度も高いが)ということもありますが

作るのが楽しいのでついつまらないものを作ってしまいます。

メインページへ

メインページへ

メインページへ

メインページへ